金山区制造业行业分析--基于第二次经济普查初步数据的分析

金山区统计局 2010-09-07

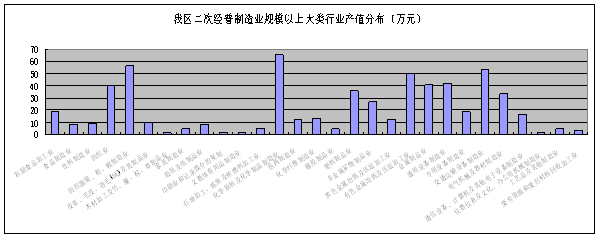

根据《2008国民经济行业分类》,工业主要包括采矿业,制造业和电力、燃气及水的生产和供应业。其中制造包括30个行业大类,169个中类,482个小类。我区2008-2009年开展的第二次经济普查表明(本报告研究中不包括石化股份有限公司)[1],我区2008年规模以上制造业共有29个大类(包括除烟草制造业之外的所有大类行业),120个中类,210个小类,制造业产值598.02亿元,占上海市2008年制造业产值(24262.5亿元)的2.46%[2]。

【法人单位】

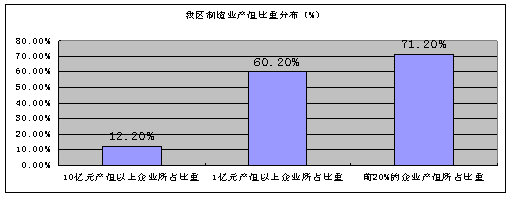

我区共有规模以上制造企业法人单位1039个,与第一次经济普查相比增加了80.8%,占全市制造业法人单位数约6%。单位平均产值规模为0.58亿元。我区10亿元以上的制造业企业法人单位有5家(鑫冶铜业(30亿元)、华普国润(17.9亿元)、华普汽车(13.5亿元)、亚泰特钢(11.4亿元),5家10亿元以上企业产值共为72.8亿元,占本区规模以上制造业产值比重为12.2%;1亿元以上的制造业企业法人单位有125家,产值为360.3亿元,占本区规模以上制造业产值比重为60.2%。20%的规模较大企业法人单位的产值合计为426亿元,占本区规模以上制造业产值比重为71.2%。

【行业比重】

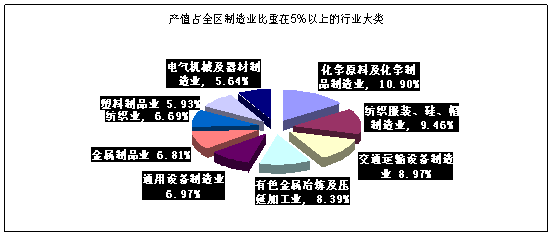

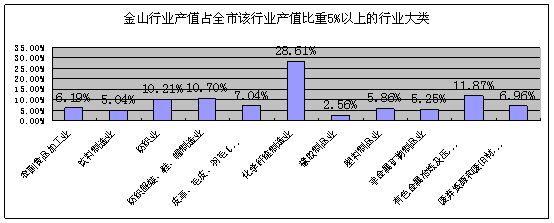

我区制造业行业产值比重占本区规模以上制造业5%以上的行业大类有:化学原料及化学制品制造业(10.9%)、纺织服装鞋帽制造业(9.46%)、交通运输设备制造业(8.97%)、有色金属冶炼及压延加工业(8.39%)、通用设备制造业(6.97%)、金属制品业(6.81%)、纺织业(6.69%)、塑料制品业(5.94%)、电气机械及器材制造业(5.64%)。我区行业产值占全市该行业比重5%以上的行业大类有:化学纤维制造业(28.61%)、有色金属冶炼及压延加工业(11.87%)、纺织服装鞋帽制造业(10.7%)、纺织业(10.21%)、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业(7.04%)、废弃资源和废旧材料回收加工业(6.96%)、农副食品加工业(6.19%)、饮料制造业(5.04%)。

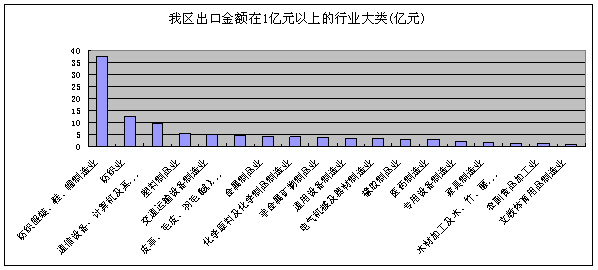

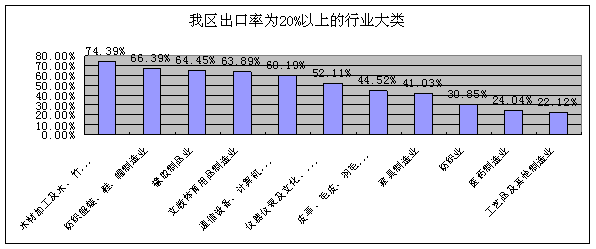

【出口】

我区2008年制造业出口交货值约为110亿元,占全区制造业产值比重约18%。从行业大类的出口量来看,纺织服装鞋帽制造业出口金额最大,为37.6亿,占全区制造业出口比重为34%,第二位为纺织业,出口金额为12.3亿,占全区制造业出口比重为11.2%,第三位是通信设备、计算机及其他电子设备制造业,出口交货值为9.8亿,占全区制造业出口比重为8.9%,第四位是塑料制品业,出口交货值为5.6亿,占全区制造业出口比重为5%,其他行业如皮革毛皮羽毛绒及其制品业、金属制品业、交通运输设备制造业等出口交货值为4-5亿元。从行业大类的出口率来看,出口率(出口额/产值)在50%以上的行业分别为木材加工及木竹藤棕草制品业(74%)、纺织服装鞋帽制造业(66%)、橡胶制品业(65%)、文教体育用品制造业(64%)、通信设备、计算机及其他电子设备制造业(60%)、仪器仪表及文化、办公用机械制造业(52%)。

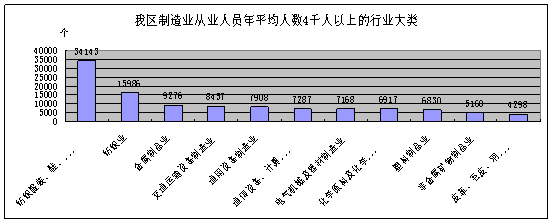

【从业人数】

我区2008年制造业年末从业人数为140181人,占全市制造业(约368万)从业人员的3.8%。从业人员在一万以上的行业有纺织业(15986人)和纺织服装鞋帽制造业(34143万),分别占制造业年末总从业人数的11.4%和24.4%。从业人员在三千至一万人之间的有农副食品加工业(3487人),皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业(4298人),化学原料及化学制品制造业(6917人),塑料制品业(6830人),非金属矿物制品业(5160人),金属制品业(9276人),通用设备制造业(7908)人,专业设备制造业(3816人),交通运输设备制造业(8457人),电气机械及电器制造业(7168人),通信设备、计算机及其他电子设备制造业(7287)人。

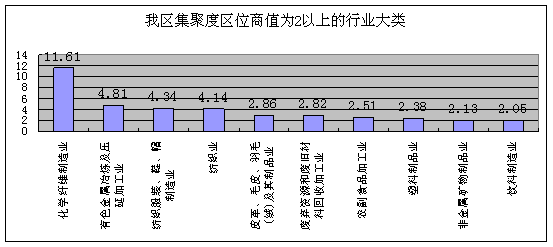

【产业集聚】

我区部分行业在全市有一定的规模和集聚度,尽管我区制造业行业产值在全市制造业中的比重只有2.4%,但我区行业产值占全市该行业产值比重超过5%的大类行业有10个,比重超过10%的有4个。按照产业区位商集聚度的一般计算方式[3],我区有15个大类行业区位商集聚度大于1,表明这些行业有一定的专业化程度;有9个行业的区位商集聚度大于2,表明这些行业有一定的集聚度;我区一些行业的区位商非常高,如纺织业和纺织服装鞋帽制造业(区位商均超过4)、化学纤维制造业(区位商高达11.6)、有色金属冶炼及压延加工业(区位商为4.8),这些行业相对全市在我区已经形成了较高的产业集聚度,且近几年还趋于不断增强。

【区域分布】

根据第二次经济普查数据,我区各街镇、金山工业区制造业经济均有一定的发展,但布局相对比较分散,其中枫泾镇规模以上产值比重最大,占全区20.8%,比重在10%-20%之间的有张堰镇、亭林镇、朱泾镇,分别占12.1%,10.9%,10.8%。

【其他】

有多家国际知名公司在我区投资,如联合利华食品(中国)有限公司,乐天(上海)食品有限公司,三得利东海啤酒(上海)有限公司(日方股份现已转让),上海百特医疗用品有限公司,上海西门子线路保护系统有限公司、麦格纳唐纳利(上海)汽车系统、上海梅克朗汽车镜有限公司、上海农心食品有限公司等等。

【主要特点】

一方面:1、我区制造业有了长足发展,工业化程度进一步提高,对全区经济发展的贡献度进一步提升;2、我区基本形成了以纺织、化工、有色金属、交通运输设备、设备制造等为重点的产业基础。生物医药、电子信息、农副产品加工业等一些行业得以迅速发展;3、引进培育了不少有一定影响力和知名度的制造业企业群体;4、我区一些行业(特别是纺织、化学纤维制造业、有色金属冶炼及压延加工业)相对全市有较高的行业集聚度。

另一方面:我区制造业空间集聚度低,布局相对分散。总体处于产业价值链“微笑曲线”的中端,产品附加值较低,制造业整体能级不强,创新能力较弱,制造业人才较为匮乏,具有较强知名度的制造品牌较少。

【加快我区先进制造业发展的思考与建议】

“十二五”时期,长三角一体化程度将不断加深,区域竞争与区域合作并存,产业转移和结构调整并存。上海将大力推进“四个中心”建设,深化以服务经济为主的城市功能调整和和以服务业为主的产业结构调整。作为邻近江浙的上海“西南门户”,我区的经济发展、特别是制造业发展将面临新的挑战与机遇。三届区委十次全会指出,对金山而言,当前促进经济发展、推动结构转型的任务非常艰巨,但有利于金山发展的因素也在不断累积。金山未来发展至少面临四大机遇:一是全球产业大规模分化整合和新兴产业的蓬勃兴起,有利于我区引进战略性新兴产业、培育新的经济增长点。二是大交通条件的改善以及连接浙江的地缘优势,有利于我区实现从一个扇面向两个扇面发展的转变。三是本市构建以服务经济为主的产业结构,有利于我区加快调整产业结构、促进产业融合发展。四是本市基础设施建设重心逐步向郊区转移,有利于我区加快推进城镇化建设步伐、加快改善城乡面貌。

市有关领导到金山调研时曾明确指出,金山区的产业发展在目前和今后一段时间里都应坚定不移坚持“二三一”产业方针。区委区政府高度重视先进制造业的发展,陆续出台了不少产业政策,采取了有力措施,加大了推动我区制造业集聚和产业结构调整的力度。强调要以金山工业区等产业园区为载体,巩固发展精细化工、汽车及零部件、机械电子、食品加工、新型纺织等五大传统产业,积极推进生物医药、新能源、新材料、海洋工程装备等四大领域高新技术产业化项目建设,聚焦发展汽车及零部件、电子信息、食品加工等重点产业,不断培育金山的特色产业、优势产业和主导产业。

在未来的发展中,传统、低端、粗放、单一、分散的制造业经济在我区已经没有发展空间,资源压力、能耗压力和环保压力迫使我区制造业急需调整、转型、升级。目前我区正处在经济社会全面发展的一个极为关键的历史时期,制造业发展的水平与能级将在很大程度决定我区的区域竞争力和在区域分工中的地位,制造业结构的转型与升级将成为我区经济结构战略性调整和可持续发展的强大推动力。对于我区而言,未来我区在绿色制造、制造业生产性服务业、制造业信息化数字化、制造业人才队伍等方面的发展将对我区制造业经济的调整、转型、升级有着极为关键的作用。但是制造业的发展、制造业能级的提升与结构的优化不仅仅是制造业本身的问题,还涉及到城镇化与城乡一体化建设、商贸服务业发展、商务环境与商务成本、有效的产业政策等等方面的问题。为此,我们建议推进三个“逐步转变”和做好三个“充分利用”,进一步促进我区先进制造业的发展,促进我区经济社会的科学发展和可持续发展。

(一)三个“逐步转变”:

1、由相对单一的制造逐步向制造、研发、总部相结合转变

我区制造业发展总体上处于产业价值链“微笑曲线”的中端。不少企业集团仅仅把流程中单纯的制造环节放在我区,这些纯制造环节一般附加值不高、耗能较大、对环境有一定污染。随着形势的发展,上海郊区以及周边很多地区已经把制造业发展的重点放在研发、总部经济、创新性功能性载体等方面,我区应加大力度,优化环境,创造条件,由相对单纯的制造逐步向制造、研发、总部相结合转变。

2、由相对分散的制造逐步向产业集聚、专业市场、专业会展相结合转变

我区制造业在空间上比较分散,特别是同行业制造业和相关行业制造业在空间上的布局不清晰,没有形成具有较强产业特色的制造业集聚区。而我区在纺织、汽车、化工、金属制造、设备制造等行业方面已经形成了一定基础,可以结合本区特点及行业发展趋势,在产业集聚方面形成专业化基地,在专业市场和专业会展方面培育特色,对某些特定行业及特定行业的一些特定领域和环节予以聚焦,由相对分散的制造逐步向制造集聚、专业市场、专业会展相结合转变。

3、由相对粗放的制造逐步向制造工艺、制造品牌、制造人才相结合转变。

制造业的先进程度取决于制造工艺流程的先进程度,制造品牌的影响力以及制造人才的聚集。对于上海郊区特别是远郊来说,制造业的发展对工业化和城市化的发展有着重要影响。要改变我区相对粗放的制造业现状,可大力借助研究机构,深度培育公共服务平台,积极建设专业人才培训基地,由相对粗放的制造逐步向制造工艺、制造品牌、制造人才相结合转变。

(二)三个“充分利用”:

1、充分利用区内现有企业及其总部的潜力。

我区虽然总体上现有工业企业能级相对不高,但仍有不少潜力(包括一些由于历史原因未归入后规划的工业区范围以内的优质企业)可以挖掘。比如,(1)引导现有部分企业将其研发及总部放到金山。随着我区交通等综合环境的不断改善,我区在吸引企业总部、研发等方面的能力不断增强,条件不断成熟,可对现有企业进行梳理,引导部分有潜力的企业将产业链的高端环节引入我区。特别是有些企业在我区目前规模并不起眼,但是其总部或集团有较大实力,可进一步挖掘这些企业的潜力;(2)通过现有企业加强与行业协会、关联知名企业的联系。现有企业中有不少企业和企业家在本行业中具有较强影响力,如不锈钢、纺织、电子、食品、防水材料等等,他们往往在本行业协会中有一定地位,在关联企业中具有较大知名度,通过他们对接行业协会及关联知名企业;(3)促进制造业从业人口向城镇化区域集中。目前我区企业员工居住和消费比较分散,不少就近分布在农村,还有不少企业的员工包括中高层都居住在市区,可以引导这些企业员工的消费、居住向我区城镇化区域集聚。

2、充分利用国家、上海市有关产业振兴、产业扶持、科技创新等政策。

国家、上海市不断出台有关产业振兴、产业扶持、科技创新等政策,我区由于多方面原因,对不少支持扶持产业发展政策的利用率不如其他许多区。特别是在创新、创意、创业等方面扶持中小企业发展的政策利用不多,不少区域都有专门的官方和非官方机构负责帮助企业(特别是中小企业)对接扶持政策,我区应大力加强在这方面的工作,充分利用各项扶持政策。

3、充分利用浙沪乃至长三角的综合优势进行产业结构调整。

我区处于浙沪两地接壤区域,与长三角主要城市之间的交通日益便捷,但目前我区综合比较优势体现不明显,未能充分利用上海的国际化优势及浙江民间活力等方面的优势。其原因主要是结构性问题,在于我区目前的产业结构特别是制造业结构很难利用好两地优势,反而使得我区一方面在商务成本方面很难与周边的江浙中小城市形成优势,另一方面在商务环境配套等方面又难以与许多其他郊区相媲美。目前,分散、粗放、单纯的制造业在我区很难再有发展空间,也很难利用和发挥我区“两个扇面”的地缘优势。因此,制造业经济要与城市化进程、商务环境的优化相结合,与制造业研发总部、制造服务业相结合,与制造业创意创业、文化旅游、生态环保相结合,要充分利用上海的国际化优势,利用上海进行的以服务经济为主的城市功能调整和和以服务业为主的产业结构调整的机遇,利用浙江民间活力以及长三角一体化等方面的综合优势,集中打造特色增长极,加快形成新型制造业产业结构。

[金山区统计局:杨宝良]

[1]本报告中的数据引用、图表绘制如无另外注明,均引用上海市及我区第二次经济普查(2008年底)初步统计数据。

[2]为便于比较,本报告中全市制造业总产值没有包括烟草制造业。

[3]区位商用来衡量某产业在一特定区域的相对集中程度。区位商愈高则集中度愈高,表明该局部区域对这一行业的吸引力越大。