求职态度积极 就业形势总体稳定

闵行区应届高校毕业生就业创业调查报告一

闵行区统计局

2018-08-29

为及时了解闵行区内四所高校2018年应届高校毕业生就业创业状况,近期,国家统计局闵行调查队通过问卷调研和召开座谈会的形式,开展了大学生就业调查。调查结果显示,2018年毕业生求职态度积极,就业形势总体稳定,“慢就业”现象存在,但并不明显。部分毕业生就业期望与现实存在矛盾,毕业生有待进一步适应产业结构调整带来的岗位需求变化,近三成学生求职中遇到过歧视现象。

一、问卷调查样本情况

本次调查样本分布在闵行区内的四所高校,共收回调查问卷625份,其中有效问卷592份。从有效问卷样本分布来看,上海交通大学163份,华东师范大学156份,电机学院193份,东海学院80份。从调查对象所学专业来看,文科类专业占30.2%;理工类专业占63.2%;其他专业占6.6%。从最高学历来看,博士研究生(1.9%)和硕士研究生(23.6%)占25.5%,本科生占55.4%,大专生占19.1%。性别比(女性=100)为123。从生源地看,上海的占22.8%;其他东部沿海地区占31.4%;中部地区占28.7%;西部地区17.1%。从生源户籍类型看,城镇的占57.9%;农村的占42.1%。

二、毕业生就业特点

1、就业形势总体较为稳定

调研显示,截至6月20日,闵行区内四所高校预计2018年毕业的研究生9737人、本科生9481人、高职/大专生2691人。四所高校的平均就业率为81.22%。其中,研究生毕业生就业率为78.47%,本科毕业生82.97%,专科毕业生84.99%。研究生毕业生的就业率偏低,主要是因为学业困难,如课程未修完,科研进展不顺,毕业设计受阻等原因导致部分学生未能成功就业。据四所高校就业指导部门反馈,今年应届毕业生的就业形势与去年同期基本持平。

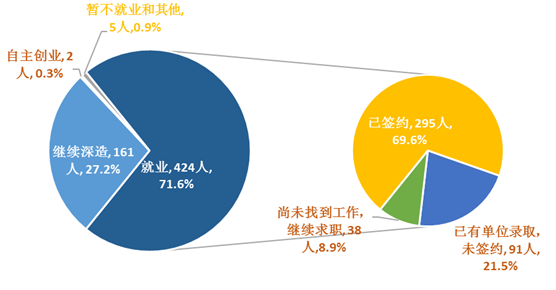

2、“慢就业”现象存在,但并不明显

今年的毕业生以“95后”为主,这一批学生群体相对来说,拥有更优越的物质环境和独立的自我意识,在就业态度上,相较于“就业”,更关注“自我成长”。学生对进一步提升学历层次,出国深造从而获得更大发展空间的愿望越来越迫切;首次考研、考公失利后继续备考,修读预科或语言申请国外大学offer的学生越来越多;部分学生在现实的工作模式和理想存在差距时,宁愿“不就业”,而选择到处游历积累人生阅历、备考、在家陪父母、参加公益活动和在家思考人生等“慢就业”。走访中,各高校就业指导中心也反映,相较于前几年,毕业后选择“慢就业”的学生越来越多,父母对子女选择“慢就业”、“不就业”的态度也是越来越宽容,甚至建议其“慢就业”。问卷结果显示,参与调查的592名受访毕业生中,98.8%毕业后打算就业(71.6%)或继续深造(27.2%),仅有0.9%的受访者打算“慢就业”或“不就业”等,另有0.3%打算自主创业(见图1)。可见,“慢就业”现象确实存在,但总体来看,占比较低,并不明显。

图1 大学生毕业后打算及有就业意向的签约情况

3、毕业生求职准备充分,求职态度更加积极

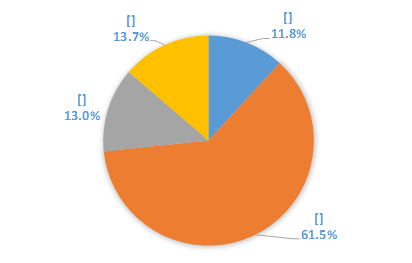

调查显示,毕业后打算就业的受访毕业生中,目前“已签约”的占69.6%,“已有单位录取,未签约”的占21.5%,另有8.9%“尚未找到工作,继续求职”(见图1),总体签约形势较好。这主要得益于毕业生求职过程中,准备充分,态度积极。调研过程中,学生代表表示社会及学校关于大学生就业形势严峻的舆论,刺激他们提前做好就业准备,学校也一直引导他们明确职业目标,做好职业规划等。数据显示,76.2%的受访毕业生有清晰的职业目标和规划; 86.3%的毕业生提早为毕业后的出路做准备(具体开始准备时间见图2);88.0%的毕业生有过工作或实习经历;49.0%的毕业生取得注册会计师、律师、教师等资格证书;84.2%的毕业生在校期间参加过社会活动;73.3%的毕业生参加过就业指导、笔面试技巧方面的讲座、培训;69.3%的毕业生认为此类培训能对择业、就业带来一定帮助。

图2 大学生为毕业后出路开始做准备的时间

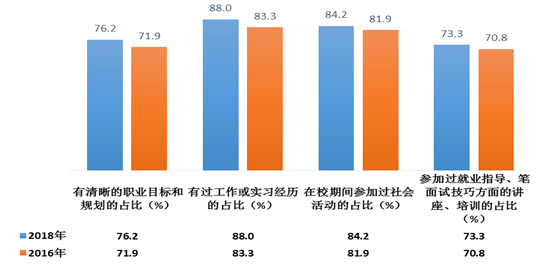

与2016年的调查结果相比,毕业生求职态度更加积极。其中,有清晰的职业目标和规划的比重提高了4.3个百分点;有过工作或实习经历毕业生的比重提高了4.7个百分点;在校期间参加过社会活动的毕业生比重提高了2.3个百分点;参加过就业指导、笔面试技巧方面的讲座、培训的毕业生比重提高了2.5个百分点(见图3)。

图3 2018年与2016年高校毕业生就业态度相关指标对比

4、各地人才优惠政策对毕业生吸引力不大,倾向中西部地区就业的主要为其生源地毕业生

今年来,各个地方相继出台了系列人才引进的政策来吸引高校毕业生,各省份对选调生的招录人数也在不断上升。各高校也是从线上线下积极拓展各个信息渠道,比较全面深入的来宣传各地的就业信息,让毕业生充分了解这些人才引进的政策。尤其是对于一些中西部地区及与高校就业引导工作的大方向相一致的引导地区,各高校也是加大宣传力度,并取得了一定效果,各高校的近几年就业数据显示,毕业生选择这些地区的人数逐年升高。但参加座谈会的学生代表表示,对这些政策大致了解,但吸引力不大,比较有吸引力的为深圳、长三角地区等地的政策等。

此次调查结果也显示,倾向于选择中西部地区就业的基本为其生源地学生。具体来看,倾向选择“中部地区”就业的35人中,85.7%来自中部地区生源毕业生,11.4%来自西部地区生源,2.9%来自其他东部沿海地区生源;倾向选择“西部地区”的40人中,82.5%来自西部地区生源毕业生,7.5%来自中部地区生源,另外各有5%来自上海地区生源和其他东部沿海地区生源。

5、近一半受访毕业愿意或曾尝试参加政府缓解就业困难提供的岗位,不愿意参加的主因是担心“个人未来发展受到限制”

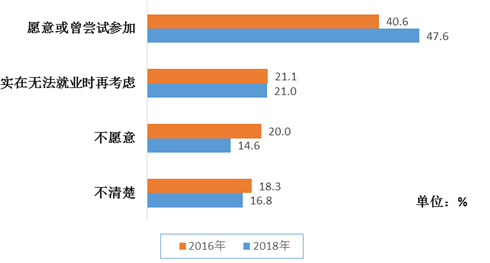

为缓解毕业生就业困难,政府出台了“西部计划”、“三支一扶计划”、“下基层”、“到村任职”、“应征入伍服义务兵役”等多项措施,对此,47.6%的受访毕业生的态度为“愿意或曾尝试参加”,与2016年相比,比重提高了7个百分点,表明毕业生对相关政策的认可度有所提高。14.6%的受访毕业生明确表示“不愿意”参加,比重比2016年降低了5.4个百分点(见图4)。

图4 2018年与2016年高校毕业生对“西部计划”、

“三支一扶”等就业政策态度对比

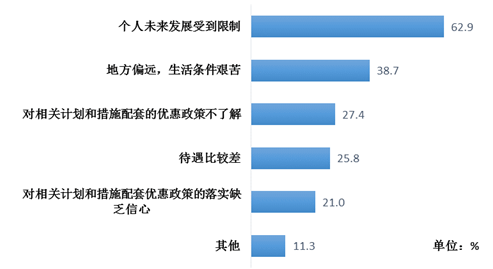

“不愿意”参加这些就业政策所提供的岗位的毕业生在回答“不愿意参加的主要原因”时,选择最多的为“个人未来发展受到限制(62.9%)”(见图5)。

图5 2018年高校毕业生不愿意参加“西部计划”、

“三支一扶”等政策的主要原因

三、存在的主要问题和困难

1、部分毕业生求职技巧还需提高,择业过于追求完美,职业规划不够清晰

调研显示,部分毕业生在校期间只注重平常学习书本知识或单一学科知识,求职技巧欠缺,可持续发展和后期可塑性不强,缺乏就业核心竞争力;仍存在一定比例的毕业生对薪酬及工作岗位、工作内容等期望值较高,就业想法过于完美,对现状不满意,宁愿选择待业或实习后违约;调查结果显示,仍有两成多的受访毕业生缺乏短期及中长远的个人职业目标和职业规划,自我定位模糊,职业发向摇摆不定,部分学生仍在就业、考研考公或出国等未来发展方面犹豫不决。

2、毕业生有待进一步适应产业结构调整带来的岗位需求变化

一方面,由于产业结构的调整,服务业成为专科类毕业生最大的就业容纳器,能够提供较多的劳动岗位。但毕业生和用人单位供求双方期望值反差很大,社会需求与学生的期望之间的距离。如东海学院校园招聘的企业提供最多的职位为销售、客户服务、金融、投资等;但毕业生对服务类、销售类岗位仍存在误解,认为此类职位门槛低、工作压力大、职责不规范,仍然喜欢扎堆财务、人力、贸易、高级管理等看上去“轻松”且“高大上”的职位。另一方面,国家对装备制造业产业行业的结构调整,导致制造业岗位需求短期下降。同时,产业业态随着智能制造、物联网,移动互联网技术发展融合带来的巨大变化,并且随着工业4.0及智能制造带来的制造业大的变革转型对于人才的新要求,在新兴的产业需求上存在一些人岗匹配上的问题,需要出校毕业生在短时间内去快速适应,需要学校及时地调整更新人才培养方案。

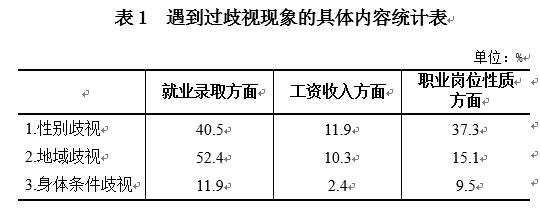

3、部分企业招聘中存在歧视现象

调查显示,29.7%的有就业意向的毕业生曾在就业录取、工资收入、职业岗位性质方面遇到过性别歧视、地域歧视和身体条件歧视。其中,20.7%的受访毕业生曾遇到过性别歧视;18.6%的受访毕业生曾遇到过地域歧视;6.4%的受访毕业生曾遇到过身体条件歧视。具体来看,歧视相对比较明显的集中在就业录取方面的性别歧视和地域歧视及职业岗位性质方面的性别歧视(见表1)。

四、对策及建议

1、高校继续实施就业质量提升工程,加强择业引导

高校要重点服务“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等重大国家战略,精准施策、精准着力、精准引导,鼓励毕业生到重点地区、重要行业、关键领域以及新兴领域就业。加大对中西部地区的就业优惠政策的宣传,引导毕业生扎根基层,到祖国最需要的地方去建功立业。

2、进一步建立完善区域就业联动机制,发挥人才服务区域经济作用

大学的发展需要依托其所在的城市和地区,而大学的发展也反哺于城市、地区。其中,为地区培养一流人才,地区留住这些人才,为己所用则为反哺形式之一。但问卷调查结果显示,受访的已签约的9名博士毕业生中,仅有1人留沪就业。座谈中,一名交大博士毕业生表示,他对生活了近10年的闵行有着很深的感情,非常希望能留在闵行立业成家,但由于没有合适的岗位、落户问题及严格的引进人才条件限制等,只能遗憾放弃闵行,选择外省的选调生身份。另外,部分高校对今年取消了学校对到村任职、三支一扶项目招录的网上审核入口和汇总统计,表示不太理解,反映此举一定程度上影响了学校的工作抓手,降低了学生的报名通过率。建议各区人社部门,能与学校进一步建立完善“区域就业联动机制”,对不同层次高校提供与之匹配的就业资源;对区域内高校的博士、博士后等高学历人才,能够在人才引进上有所倾斜,留住这些闵行高校培养的“土生土长”的人才;同时学校也应以最快捷、最周到的态度服务于区域经济,即提供文化程度相符、专业对口的学生给用人单位。

3、政府加强对用人单位的监督管理,学校加强签约法律培训,切实维护毕业生的合法权益

针对调研中部分学生反映实际签约时薪酬待遇与之前商谈的有出入,入职后工作强度与企业招聘时宣传的不一致,以及问卷中受访学生反映的求职时遭遇歧视的问题,建议政府部门加大对人才招聘市场的管理,加大对企业用工的监督;学生在校期间,高校应进一步加强签约合同方面的实例指导及法律培训,指导学生如果遇到不公平不公正待遇的正确处理方法及求助途径等。

部分受访毕业生遇到了不止一种的歧视,故三种歧视的比重合计大于29.7%的数值。