沪籍生源学生就业吃紧 公务员热略有降温

国家统计局上海调查总队 2014-06-22一、调查基本情况

调查采用问卷调查与座谈会走访相结合的方式,调查对象包括2173名应届毕业生,涉及上海交通大学、华东师范大学、上海立信会计学院、上海理工大学、上海东海职业技术学院等11所高校。受访毕业生中,专科(高职)、本科、研究生(包括硕士、博士生)比例分别约为33.4%、61.1%、5.5%,上海以外地区生源约占三成。从调查样本的学历、性别、生源类型和专业结构来看,样本分布具有一定的代表性(见表1)。

表1 上海高校应届毕业生就业调查样本分布情况

|

类 别

|

人 数(人)

|

比 例(%)

|

|

合 计

|

2173

|

100.0

|

|

按学历分

|

|

|

|

大专

|

727

|

33.4

|

|

本科

|

1327

|

61.1

|

|

研究生

|

119

|

5.5

|

|

按性别分

|

|

|

|

男性

|

1018

|

46.8

|

|

女性

|

1155

|

53.2

|

|

按生源类型分

|

|

|

|

上海

|

1526

|

70.2

|

|

上海以外地区

|

647

|

29.8

|

|

按专业分

|

|

|

|

文科类

|

1180

|

54.3

|

|

理工类

|

797

|

36.7

|

|

其他

|

196

|

9.0

|

|

按学校类型分

|

|

|

|

重点大学

|

577

|

26.6

|

|

一般大学

|

970

|

44.6

|

|

大专类院校

|

626

|

28.8

|

注:1.文科类包括哲学类、经济类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、管理学类、艺术类8个专业,理工类包括理学类、工学类、农学类、医学类4个专业,其他包括军事学类和其他专业。

2.重点大学指“985工程”或“211工程”大学,一般大学指除重点大学以外的高等学校。

二、本科生、沪籍生源毕业生就业去向值得关注

1.理工类毕业生继续保持就业优势

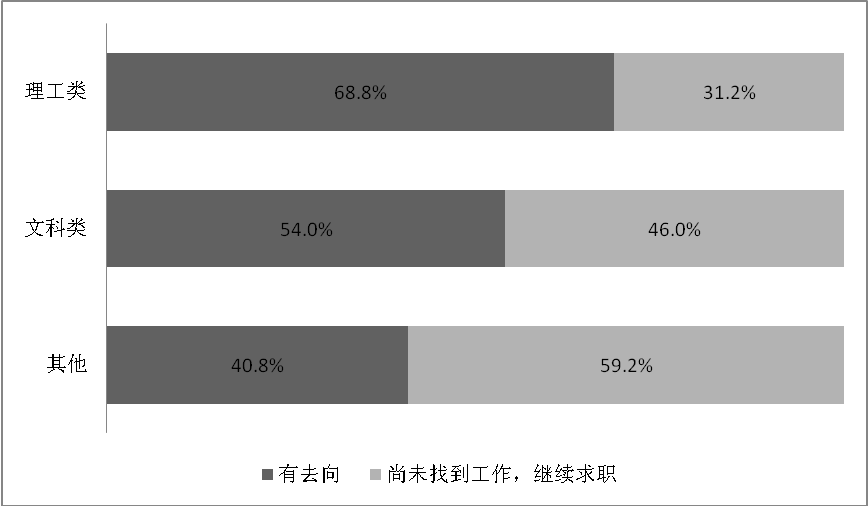

调查显示,截至5月初,理工类受访毕业生中已有去向者(包括已录取、已签约和毕业后作其他打算等)占68.8%,而文科类受访毕业生中有去向者仅54.0%(见图1)。

理工类受访毕业生中,工学类有去向的占74.6%,理学类为65%。从近年调查结果看,理工类专业受访毕业生中有去向的比重始终高于文科类受访毕业生。

文科类受访毕业生中,经济学、法学和文学类就业情况相对较好,分别有63.4%、62.3%和60.4%的受访毕业生已有去向;艺术和管理学类情况较差,分别仅有44.4%和48.1%的受访毕业生已有去向。

图1 理工类和文科类受访毕业生就业状况对比

2.本科生就业遭遇尴尬

研究生就业形势最好,专科生次之,本科生较差。受访毕业生中研究生有去向的比重达到89%,专科生为60.7%,本科生为55%。据了解,高职大专院校通过专业规划、校企结合等方式,将教学目标聚焦于实用型、技能型人才培养,同时专科生工资待遇、岗位职务等要求也更为现实。而本科生在学术研究能力、社会融入、处世经验等方面不如研究生,实际操作技能又不如专科生,高不成,低不就,导致就业困难。本科生中,重点大学情况相对较好,62.5%的重点大学本科生已有去向,一般大学为51.8%。

3.沪籍生源学生就业吃紧

调查显示,沪籍生源毕业生已有去向的不到一半,约低于非沪籍生源学生30个百分点。尽管沪籍毕业生期望薪资低于非沪籍毕业生,就业形势却仍有较大差距,主要原因一是就业准备较晚。沪籍毕业生中68.4%临毕业前1年才开始准备,9.2%毕业前2年开始准备,还有11.2%沪籍毕业生基本没有准备。而57%的非沪籍毕业生毕业前1年开始准备,16.1%毕业前2年开始准备,9.4%基本没有准备。二是择业单位性质倾向较为集中。38.1%的沪籍毕业生倾向于政府机关和行政事业单位,25.4%倾向于国有企业,择业目标较为狭窄。三是地域选择单一。97.3%的沪籍毕业生倾向于留在上海工作,高于非沪籍毕业生42.2个百分点。综合来看,就业准备不够充分、自身定位不准、未来规划不清,是造成部分沪籍毕业生就业吃紧的重要原因。

此外,男性就业形势明显好于女性。有62.4%的男性受访毕业生已有工作去向,高出女性受访毕业生7.8个百分点。有高校就业指导中心老师反映,用人单位偏好录用男生的现象依然存在。另外,与某些专业较为对口的工作需求和该专业中男女比例之间存在失衡,如部分小语种专业,尤其是阿拉伯语,因为用人单位需要外派,倾向于招聘男生,但这些专业中男生比例极小,导致用人单位招不到合适的学生,而对口专业女性学生找不到对口的工作。

分学校类型看,“211工程”或“985工程”类院校的毕业生中66.2%已有去向,一般大学为54.6%,大专类院校为56.4%。

三、选择政府机关和行政事业单位略有降温

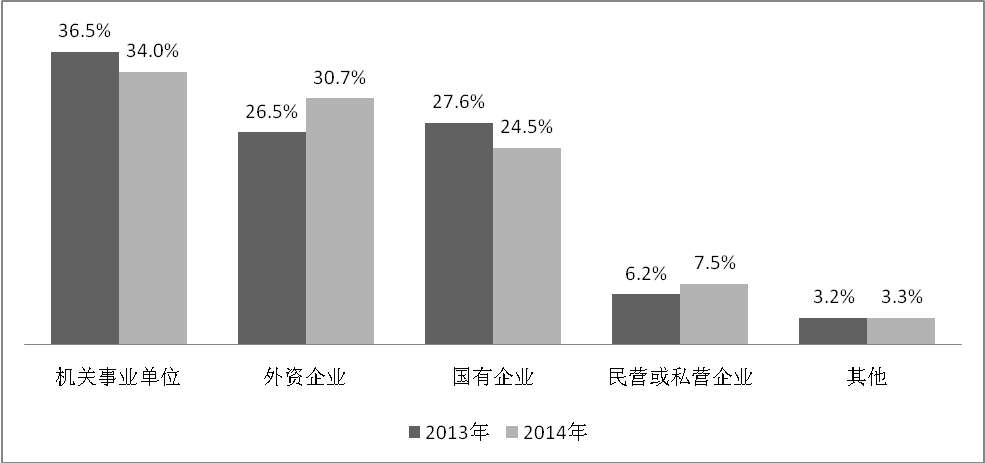

1.“公务员热”略有降温,“外企”热度回暖

政府机关和行政事业单位收入和就业稳定,在当前经济环境下仍是择业首选。有34%的受访毕业生择业首选政府机关或行政事业单位,其它依次为“外资企业”(30.7%)、“国有企业”(24.5%)和“民营或私营企业”(7.5%)。与2013年相比,择业方向出现变化(见图2)。“公务员热”略有降温,比2013年下降2.5个百分点。外企热度回暖,选择“外资企业”的比重比2013年上升4.2个百分点。高校毕业生对民营私营企业依旧缺乏热情,但比重较2013年略有提高。自身发展前景、用工权益保障和收入稳定性,仍是阻碍大学生走进民企私企的三大顾虑。

不同群体毕业生择业方向显现较大差异。从学历看,研究生更偏爱外资企业,56.3%的研究生倾向选择外资企业,高出平均值25.6个百分点。从性别看,女生青睐政府机关或行政事业单位,38.8%的女生倾向于政府机关或行政事业单位,高于男生10.2个百分点;男生对国有企业有所期待,29%的男生倾向于国有企业,高于女生8.5个百分点。从学校类型看,重点大学学生偏好外资企业,42.3%的重点大学倾向选择外资企业,高出平均值11.6个百分点。

图2 受访毕业生首选就业单位比例

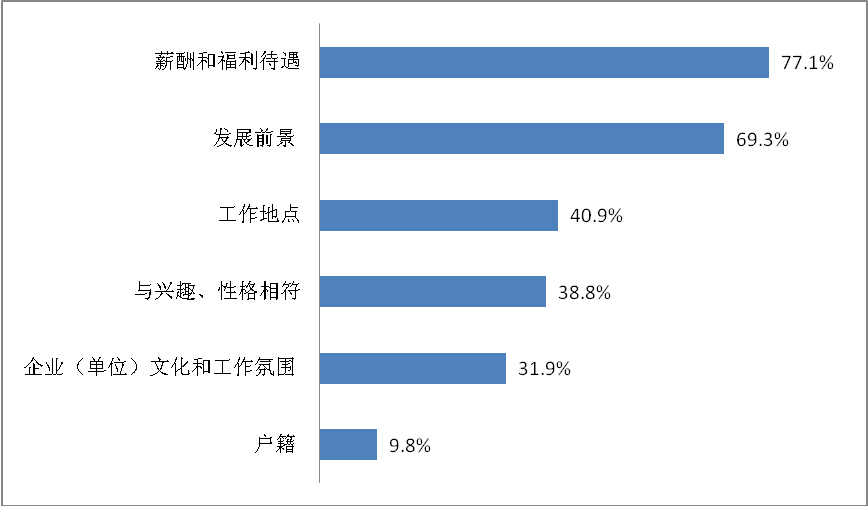

2.“薪酬和福利待遇”成为高校毕业生最看重的“硬条件”

对于就业时考虑的各项因素的重要程度,在“薪酬和福利待遇”、“解决户籍”、“工作地点”、“发展前景”、“与兴趣、性格相符”、“企业(单位)文化和工作氛围”6项因素中,薪酬和福利待遇始终是受访毕业生择业最看重的“硬条件”,有77.1%的受访毕业生认为此项因素最重要。同时,发展前景成为毕业生们最看重的“软条件”,有69.3%的受访毕业生认为此因素最重要。学生们综合考虑当前利益和长远发展,更加理性、务实(见图3)。

相比之下,仅有9.8%的受访毕业生将解决户籍作为择业最重要的考虑因素之一,比例为近三年来最低。从学历看,36.1%的研究生认为户籍是择业最重要的考虑因素之一,远高于平均值。主要是研究生群体相对本科、大专毕业生更有条件取得本市户籍,而且今年进沪落户标准分有所提升,就业单位是否能对落户有帮助更加受到研究生关注。

图3 择业因素的重要程度

3.学生为就业做了较多准备

在毕业前一年开始为毕业后的出路做准备的受访毕业生占65%,刚入学就开始为毕业后的出路做准备的占13.1%,基本没有准备的占10.7%。有过工作或实习经历的受访毕业生占85.1%,参加过注册会计师、律师、教师等证书考试的占27.5%,参加过社会活动的占87.5%,参加过就业指导的占69.8%。有准备的受访毕业生中59.6%已有去向,高于无准备者13.1个百分点。有过工作或实习经历的受访毕业生中58.8%已有去向,高于无经历者4.2个百分点;参加过各类证书考试的受访毕业生中60%已有去向,高于未参考者2.5个百分点;参加过社会活动的受访毕业生中58.8%已有去向,比未参加过社会活动的高4.9个百分点;参加过就业指导的受访毕业生中59.1%已有去向,比未参加过就业指导的高2.9个百分点。

4.近半数受访毕业生愿意或曾经尝试参与“下基层”、“三支一扶”等促进就业计划

调查显示,46.3%的受访毕业生表示愿意或曾经尝试参与“下基层”或“西部计划”等促就业政策,17.7%表示不愿意参与,21.3%表示实在无法就业时再考虑,14.7%表示还没有想清楚这个问题。受访毕业生不愿意下基层、参加三支一扶的主要原因是担心个人未来发展受到限制(59.6%),对相关计划和措施配套的优惠政策不了解(36.7%),地方偏远及生活条件艰苦(35.2%),对相关计划和措施配套的优惠政策的落实缺乏信心(32.8%),待遇比较差(29.2%)。有就业指导中心老师反映,部分“西部计划”地区待遇较低,学生前往后每月需家长寄钱才能维持生活,在实际操作中经常遭遇专业不对口、服务期满需志愿者自行找工作等困难,影响学生参与意愿。

四、已签约毕业生对签约结果总体较为满意

1. 78.4%的已签约受访毕业生对签约结果表示满意

调查显示,已签约受访毕业生对签约结果总体上较为满意,在“行业或职位的发展前景”、“工作地点”、“单位性质”等方面,接近80%的已签约受访毕业生表示满意;而对“解决户籍”、“薪酬和福利待遇” 、“社会地位”等方面表示满意的比重相对较低。总体来看,78.4%的已签约受访毕业生对结果表示满意。

分学历来看,有69.2%的大专生对签约结果表示满意,本科生和研究生满意率分别为84.3%和83.6%。大专生满意比重较低的原因主要是在“解决户籍”(46.4%)、“薪酬和福利待遇”(58.4%)和“社会地位”(60.4%)方面低于预期。

分性别看,男女生对签约结果表示满意的比重基本相同,主要差异集中在“薪酬和福利待遇”(男生73.6%,女生65.3%)。

分学校类型看,有68%的大专类院校学生对签约结果表示满意,重点大学学生和一般大学学生分别为85.9%和80.4%。

2.逾三分之一签约民营或私营企业

调查显示,已签约受访毕业生中34.7%的签约单位为民营或私营企业,28.4%为国有企业,19.4%为外资企业,13.7%为政府机关或行政事业单位,3.8%为其他。民营或私营企业成为吸纳就业的主要力量。

民营或私营企业吸纳大专学历学生较多。45.6%的大专学历学生签约民营或私营企业,高出平均值10.9个百分点。

国有企业吸纳男生、理科类学生和一般大学学生较多。33.6%的男生签约国有企业,高于女生11.7个百分点;38.2%的理科类学生签约国有企业,高于文科类学生21个百分点;39.2%的一般大学学生签约国有企业,高于平均值10.8个百分点。

外资企业吸纳研究生、女生、文科类学生和重点大学学生较多。29.1%的研究生签约外资企业,高出平均值9.7个百分点;22.6%的女生签约外资企业,高于男生5.7个百分点;24.9%的文科类学生签约外资企业,高于理科类学生11.2个百分点;32.7%的重点大学学生签约外资企业,高于平均值13.3个百分点。

政府机关或行政事业单位主要吸纳了研究生和女生。23.6%的研究生签约政府机关或行政事业单位,高出平均值9.9个百分点;18.1%的女生签约政府机关行政事业单位,高于男生7.8个百分点。

3.签约薪酬待遇和学生期望相差较大

据已签约毕业生薪酬数据计算,今年本市应届毕业生实际签约的税前月薪平均约为4400元,与去年调查结果基本持平。据调查数据加权计算,今年应届毕业生期望的税前月薪平均约为5300元,毕业生期望薪酬与实际获得水平相差近千元。